尽管时间抽离对于意义感建构的作用已随着研究的推进逐渐明晰,但其背后的神经基础尚未得到探索。近日,毕重增教授团队在认知与人格领域高水平期刊《Personality and Individual Differences》发表论文“Neural correlates associated with individual differences in temporal distancing and their association with existential meaninglessness”。本研究发现,vmPFC区域的自发神经活动(ALFF/fALFF)和vmPFC-Crus II功能连接是时间抽离预测存在无意义感的重要神经基础。

所有被试均完成时间抽离和存在无意义感量表,并进行静息态功能磁共振数据的采集,研究采用ALFF和fALFF指标探究与时间抽离相关的脑区,进而检验与时间抽离相关的功能连接。在此基础上,进一步通过中介分析考察脑神经基础、时间抽离以及存在无意义感之间的关联。

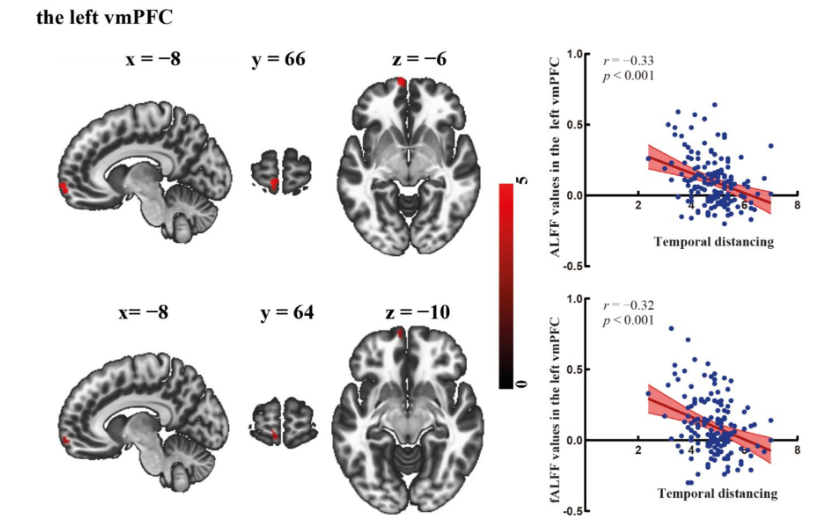

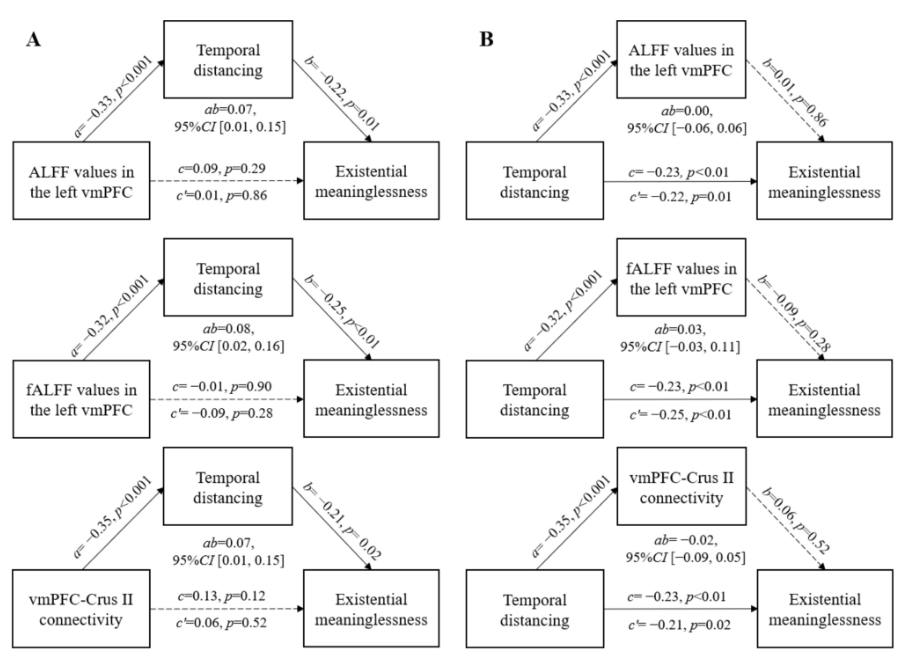

研究结果发现:左侧vmPFC的自发神经活动(ALFF/fALFF)和vmPFC - CrusⅡ功能连接与时间抽离负相关;并且,左侧vmPFC的自发神经活动(ALFF/fALFF)和vmPFC - CrusⅡ功能连接可以通过时间抽离的间接效应预测存在无意义感。

图1 左侧vmPFC的脑信号值(ALFF/fALFF)与时间抽离得分显著负相关。

图2 左侧vm PFC的脑信号值(ALFF/fALFF)以及vm PFC - CrusⅡ功能连接通过时间抽离的中介作用预测存在无意义感。

本研究从认知神经科学的角度为时间抽离与存在无意义感的关系提供了初步证据,为后续意义感干预的临床实践提供了实证基础。

论文第一作者为西南大学心理学部2025届博士毕业生杨通平,毕重增教授为通讯作者。西南大学赵玉芳教授,2025届博士毕业生陈清、张号博、包燕也为本研究做出了贡献。本研究获重庆市自然科学基金项目(CSTB2022NSCQ-MSX1012)资助。

Yang, T., Chen, Q., Zhang, H., Bao, Y., Zhao, Y., & Bi, C.*(2026). Neural correlates associated with individual differences in temporal distancing and their association with existential meaninglessness. Personality and Individual Differences, 248,113490.