如今,全球社交媒体用户已超过52.4亿。研究表明社交媒体的使用会增加年轻女性消极身体意象和进食障碍的风险,然而其潜在的原因仍须进一步研究。客体化理论 (Objectification theory) 提供了一个理解社会文化因素如何影响女性身体意象及心理健康的理论框架,但最初的理论框架尚未考虑到社交媒体情境。因此,如何将客体化理论与社交媒体情境结合起来成为许多研究者关注的问题。然而,性客体化 (sexual objectification) 作为客体化理论中的前置因素,开发相关的测量工具显得尤为重要。

近日,心理学部陈红教授团队在国际身体意象权威期刊《Body Image》(中科院大类1区TOP期刊)发表题为《The development and validation of the social media sexual objectification scale among Chinese heterosexual young women》的论文,通过质性访谈、探索性网络分析和验证性因子分析等方法,编制出了符合心理测量学指标的异性恋女性社交媒体性客体化量表。

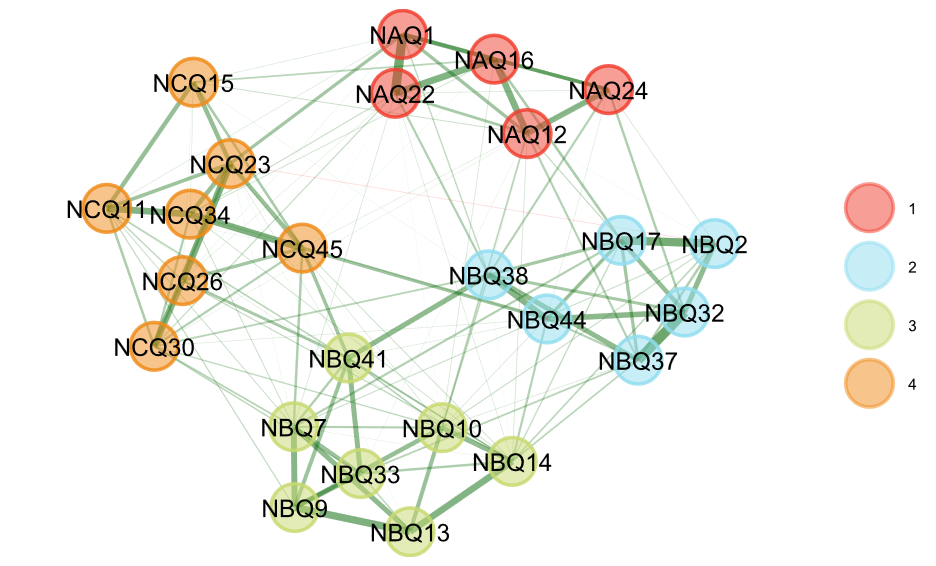

图1. 测量工具维度

本量表共有四个维度(图1)。维度1为直接性客体化,测量了女性在社交媒体上被他人性客体化的经历。维度2为降格到性客体,测量了女性在社交媒体上接触到将女性描绘成满足他人性愉悦对象的内容。维度3为缩减到外表,测量了女性在社交媒体上接触到将女性的外貌价值置于其个人特质之上的内容。维度4为性客体化其他女性,测量了女性在社交媒体上客体化其他女性的内容。

在社交媒体上,每个用户可以发布内容,与其他用户互动。每个用户都有可能因为发布一些自拍照或视频而遭受到其他用户的性客体化对待,也有可能通过社交媒体平台提供的互动功能而对他人实施性客体化,更有可能是浏览到性客体化女性的内容。因此,本量表突破了传统性客体化测量工具只关注某一个方面的局限性,同时测量了女性作为性客体化受害者和施害者双重角色。这拓展了将女性视作性客体化受害者的传统客体化理论模型,为研究社交媒体性客体化与心理健康风险之间复杂关系提供了良好的测量工具。

学部陈红教授为论文通讯作者,博士生郭清龙为论文第一作者,成都师范学院郎敏博士为论文共同第一作者。本项目获国家社科基金重大项目(22&ZD184)和重庆市高校哲学社会科学协同创新团队“儿童青少年心理健康”项目(7110200530)资助。

论文信息:

Guo, Q., Lang, M., Duan, H., & Chen, H. (2025). The development and validation of the social media sexual objectification scale among Chinese heterosexual young women. Body Image, 55, 101977.