在肥胖问题日益严峻的背景下,食物抑制控制能力的差异被认为是影响个体饮食行为与体重管理的关键因素之一。然而,超重/肥胖人群在面对高热量食物时常常出现控制失败——表现为抑制功能下降与饮食行为失控,这一现象被认为是导致其难以维持健康体重的重要认知机制。目前,超重/肥胖个体在食物抑制控制过程中所涉及的脑区之间有效神经连接及其与日常饮食行为的动态关系,仍缺乏因果性与生态化相结合的证据。

近日,心理学部陈红教授团队在国际神经影像权威期刊《NeuroImage》(中科院小类1区Top期刊)发表题为《The effective neural connections in food inhibitory control and their relationship with daily eating behavior in individuals with overweight/obesity or normal-weight》,首次揭示了超重/肥胖个体在食物抑制控制中的有效神经连接及其与日常饮食行为的关系,为理解肥胖人群的认知神经机制提供了新视角。所有被试均在功能磁共振成像扫描状态下完成一项食物特异go/no-go任务,该任务结合了工作记忆负荷,以更有效地考察抑制控制能力。研究采用动态因果模型分析关键脑区间的有效连接,并结合生态瞬时评估方法,收集所有被试核磁扫描后一周内实时饮食行为数据,以探索神经活动与日常饮食行为之间的动态联系。

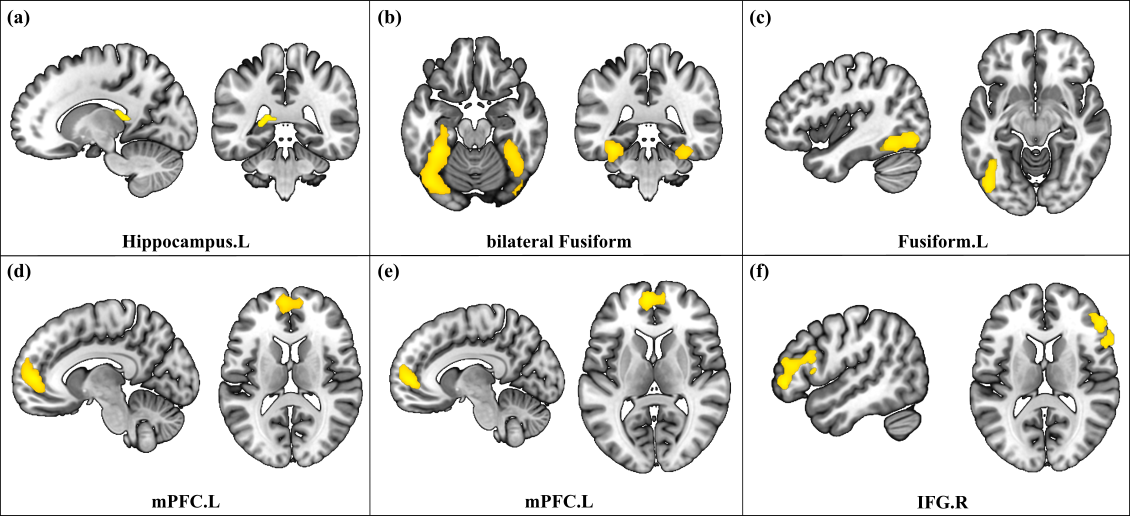

图1. 大脑激活结果。

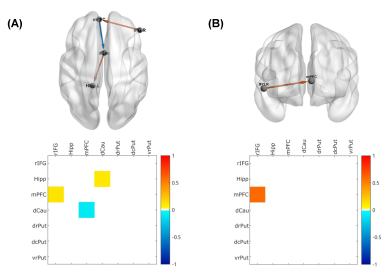

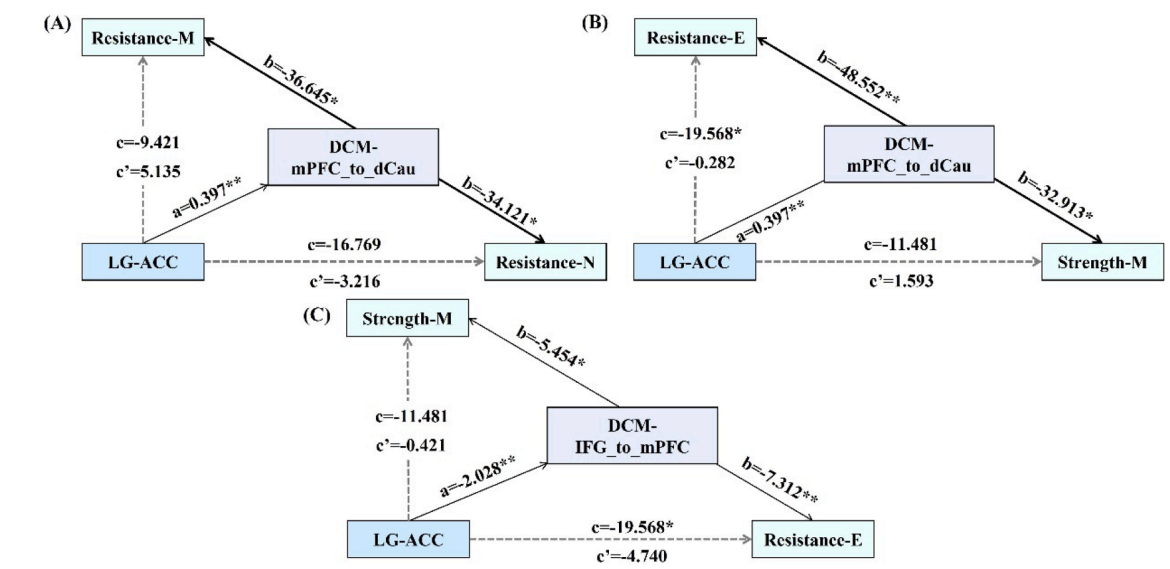

本研究系统揭示了超重/肥胖个体在食物抑制控制中的行为与神经机制。首次将食物抑制控制的神经机制与日常饮食行为通过动态因果模型与生态瞬时评估相结合的系统性研究。研究发现超重/肥胖个体食物抑制控制能力较差。在抑制高热量食物时左侧海马激活增强(图1),提示对高热量食物存在更强的记忆与情绪唤醒。动态因果模型(图2)发现超重/肥胖个体在右侧额下回至内侧前额叶之间兴奋性连接增强,而内侧前额叶至背侧尾状核、背侧尾状核至海马的抑制性连接也同步增强。生态瞬时评估发现超重/肥胖个体在下午时段(13:00–17:00)更难以抵制食物渴望。中介分析(图3)发现脑区间的有效连接在行为任务表现与日常饮食行为间起关键中介作用,揭示了认知、大脑活动与行为之间的潜在通路。

图2. 脑区有效连接结果。

图3. 中介模型结果

该研究不仅从“双系统”理论视角阐释了超重/肥胖个体在冲动系统过度激活与控制系统功能受限之间的神经失衡机制,还通过生态瞬时评估验证了其在下午时段更易屈服于食物欲望的行为特征。本研究为理解超重肥胖人群认知控制缺陷的神经基础提供了全新证据,也为未来开发针对额下回-内侧前额叶-尾状核-海马回路的行为干预、神经调控或认知训练策略,实现精准饮食行为管理,奠定了重要的理论依据。

学部陈红教授为论文通讯作者,青年教师刘永副教授为论文第一作者,肖明岳博士为论文共同第一作者。本项目获科技创新 2030 —重大项目(2021ZD200500);国家自然科学基金(32200849、32300916);重庆市自然科学基金项目(CSTB2022NSCQ-MSX0788)资助。

论文信息:

Liu, Y., Xiao, M., Guo, Y., Shi, P., Pang, Y., Li, W., ... & Chen, H. (2025). The effective neural connections in food inhibitory control and their relationship with daily eating behavior in individuals with overweight/obesity or normal-weight. NeuroImage, 121498.