在当下的社交媒体语境中,“强壮”“线条感”“增肌”成为许多年轻人的理想目标。与传统的“变瘦”型异常进食不同,肌肉导向型异常进食(muscularity-oriented disordered eating, MODE)强调通过高强度训练、严格饮食与补剂摄入来实现理想体型。然而,不同个体对“强壮”的执念并不相同。是什么让一些青年在追求肌肉的道路上走向极端?童年经历是否早已埋下伏笔?

带着这些问题,西南大学心理学部邱江教授团队开展了一项研究,从“童年创伤—大脑网络—青年MODE发展”的角度,描绘了这一心理与神经过程的完整链条。

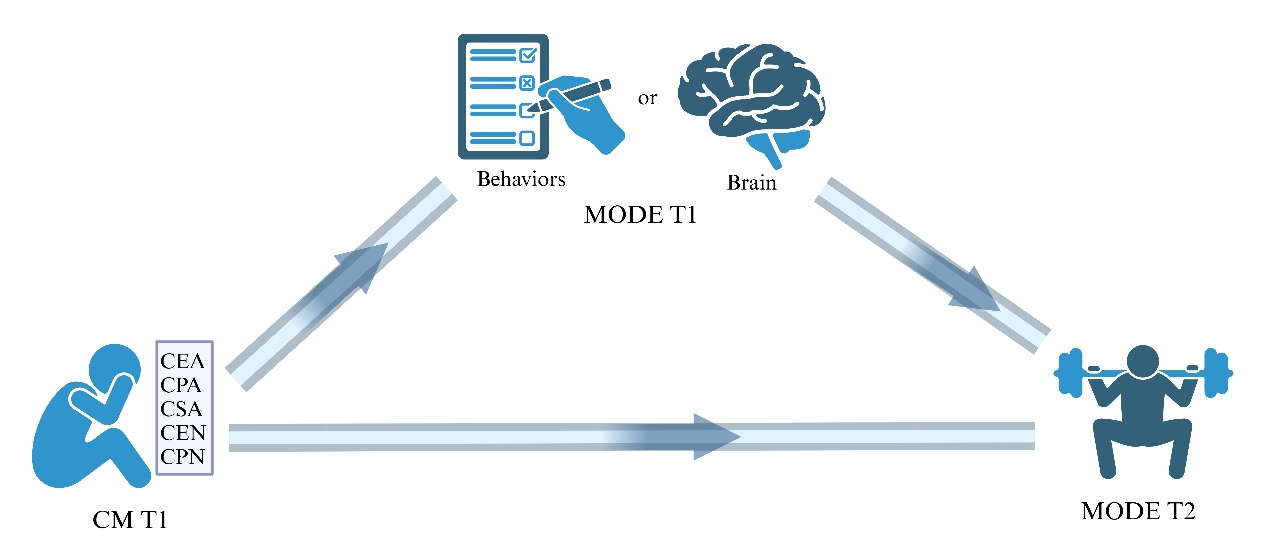

研究采用两波纵向设计。第一波(T1)招募了212名大学新生,完成了童年创伤问卷(CTQ)、肌肉导向型异常进食量表(MOET)以及静息态功能磁共振成像(fMRI)扫描;第二波(T2)在一年后回访并再次测量MODE变化。研究者运用连接组预测建模(Connectome-based Predictive Modeling, CPM)从全脑功能连接中构建个体层面的预测模型,并结合中介分析检验童年创伤是否通过脑网络影响后续的MODE发展。

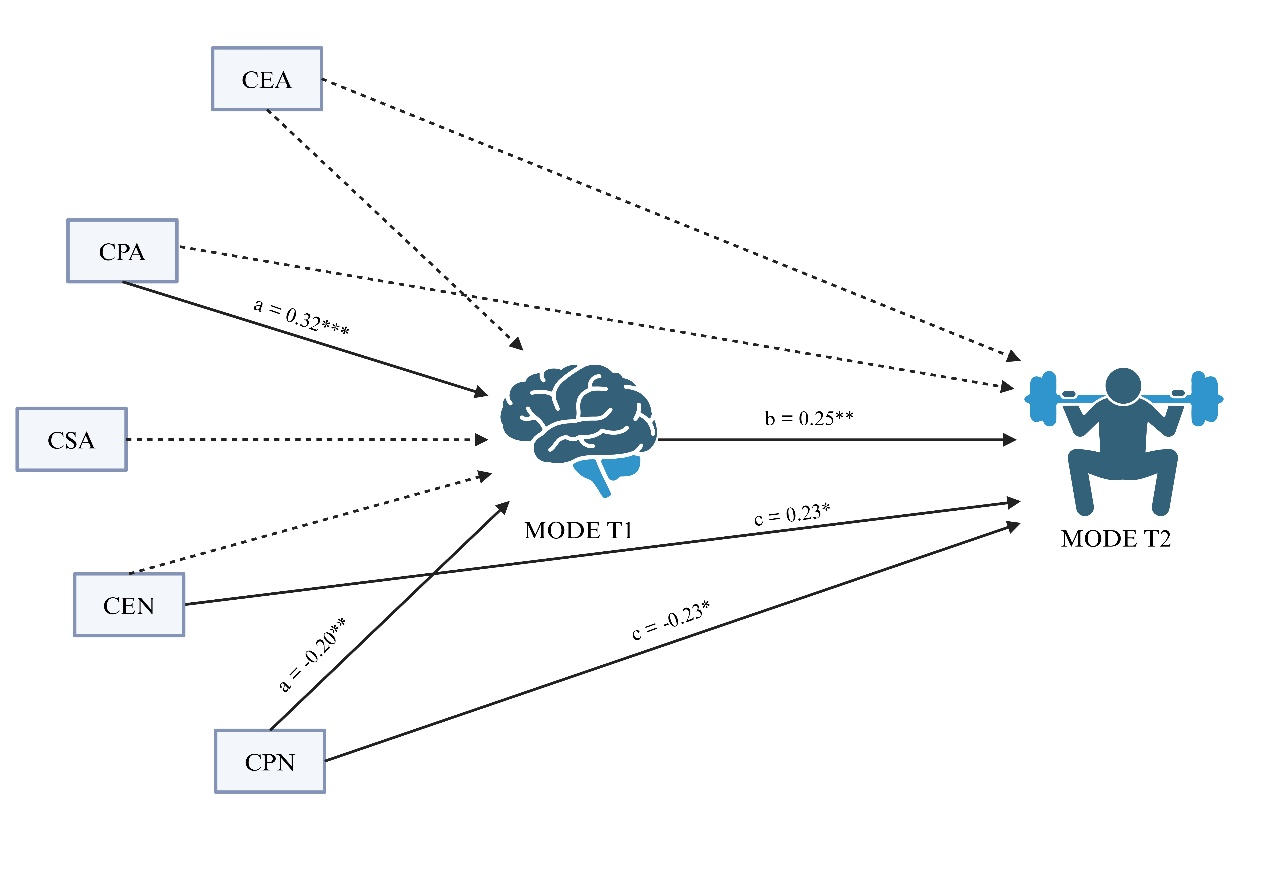

行为结果显示,在所有类型的童年不良经历中,身体虐待在MODE发展中起到了关键作用。身体虐待与T1的MODE显著正相关,并通过T1的MODE间接预测T2。这表明童年的身体伤害不会被时间自动抹平,而是沿着“当前症状—后续发展”的通道持续影响青年时期对强壮体型的执念与进食行为。在大脑层面,研究发现,在相关变量后,CPM结果显著预测了个体在T1的MODE水平。这一结果主要集中在背外侧前额叶皮层(DLPFC)、下额回(IFG)和小脑(Cerebellum)。前额叶区域负责执行控制与目标维持,下额回涉及自我监控与社会比较,小脑则协助调节情绪反应与奖励加工。网络分析进一步揭示了两条关键的跨系统通道:显著性/边缘网络(SAL)与小脑/脑干(CBL)之间的耦合,以及额顶控制网络(FP)与默认模式网络(DMN)之间的耦合。这两条通路串联起从情绪显著性到自我反思加工的过程,构成了青年“强壮焦虑”的神经支架。进一步的脑—行为整合模型表明,CPM识别的大脑网络部分中介了身体虐待对T2阶段MODE的影响。换言之,童年时期的身体创伤不仅直接影响个体的进食行为,也可能通过改变特定神经连接模式,在大脑中留下持久的功能印记。

总体而言,该项研究以纵向追踪与大脑连接组建模为基础,从童年创伤到青年“强壮焦虑”描绘出一条完整的心理—神经路径。这一结果提示,在青少年阶段识别童年不良经历的痕迹,结合神经指标进行早期筛查;通过提升执行控制、调节情绪显著性反应、减少对身体相关刺激的过度敏感,帮助个体在“追求强壮”与“身心健康”之间重新找到平衡。这一发现为未来的预防与干预提供了重要启示。

本研究成果发表于心理学领域权威期刊 《Body Image》(中科院大类一区 Top 期刊)。研究由西南大学心理学部邱江教授团队完成,博士生铁必杰为第一作者。美国伊利诺伊大学厄巴纳–香槟分校 D. A. Briley 教授、Viki Yang Xu 博士、北京师范大学高逸新博士 及西南大学课题组成员共同参与研究。西安交通大学利物浦校区何金波教授为共同通讯作者,西南大学邱江教授为最终通讯作者。

研究获得了国家社会科学基金项目(22VRC191)的支持。

Tie, B., Yao, S., Gao, Y., Xu, Y. V., Briley, D. A., Wang, Y., ... & Qiu, J. (2025). Connectome-based predictive modeling of longitudinal development of muscularity-oriented disordered eating and links with childhood maltreatment. Body Image, 55, 101984.