分裂型人格 (Schizotypy) 是指一系列与精神分裂症早期症状相似、但尚未达到临床诊断标准的人格特征,表现为认知、情绪和社会功能的不同程度损害。它被视为一种多维的人格特征,或一种源于神经整合性愉悦缺陷的人格组织,属于精神分裂症连续谱系的一部分。大量研究证据表明,分裂型人格特质是理解精神分裂症病理机制的重要窗口,也是预测精神病性障碍发生风险的重要指标。近年来,分裂型人格特质的神经生物学机制研究多集中于静息态脑功能连接的局部特征,对涉及社会认知和奖赏加工的特定神经网络以及有效连接机制的探讨较少,且尚不明确这些神经机制如何与分裂型人格特有的心理特征(如,自我控制、攻击性、奖惩敏感性等)相联系。

近日,心理学部陈红教授团队在《Personality and Individual Differences》(心理学:社会领域中科院2区期刊)发表题为《Altered Directional Connectivity in Schizotypy: Two Hierarchical Pathways from Social Cognition to Reward Processing Regions》的研究,首次结合静息态功能连接与有效连接指标探讨分裂型人格特质神经生物学基础,揭示了亚临床精神病相关症状的特异性神经机制,深化了对精神分裂症症状异质性的理解,并为精准化神经干预策略提供了新的方向。

研究在一个大样本(N=1157)中筛选出了59名高分裂型人格特质及64名低分裂型人格特质水平个体,完成静息态功能磁共振成像扫描及一系列心理变量问卷测量。研究首先采用功能连接分析确定两组间在全脑范围内的功能连接差异,并基于该结果确定关键脑区,采用频谱动态因果模型分析确定关键脑区间的有效连接差异,最后采用中介模型分析探索神经连接与分裂型之间的潜在心理机制。

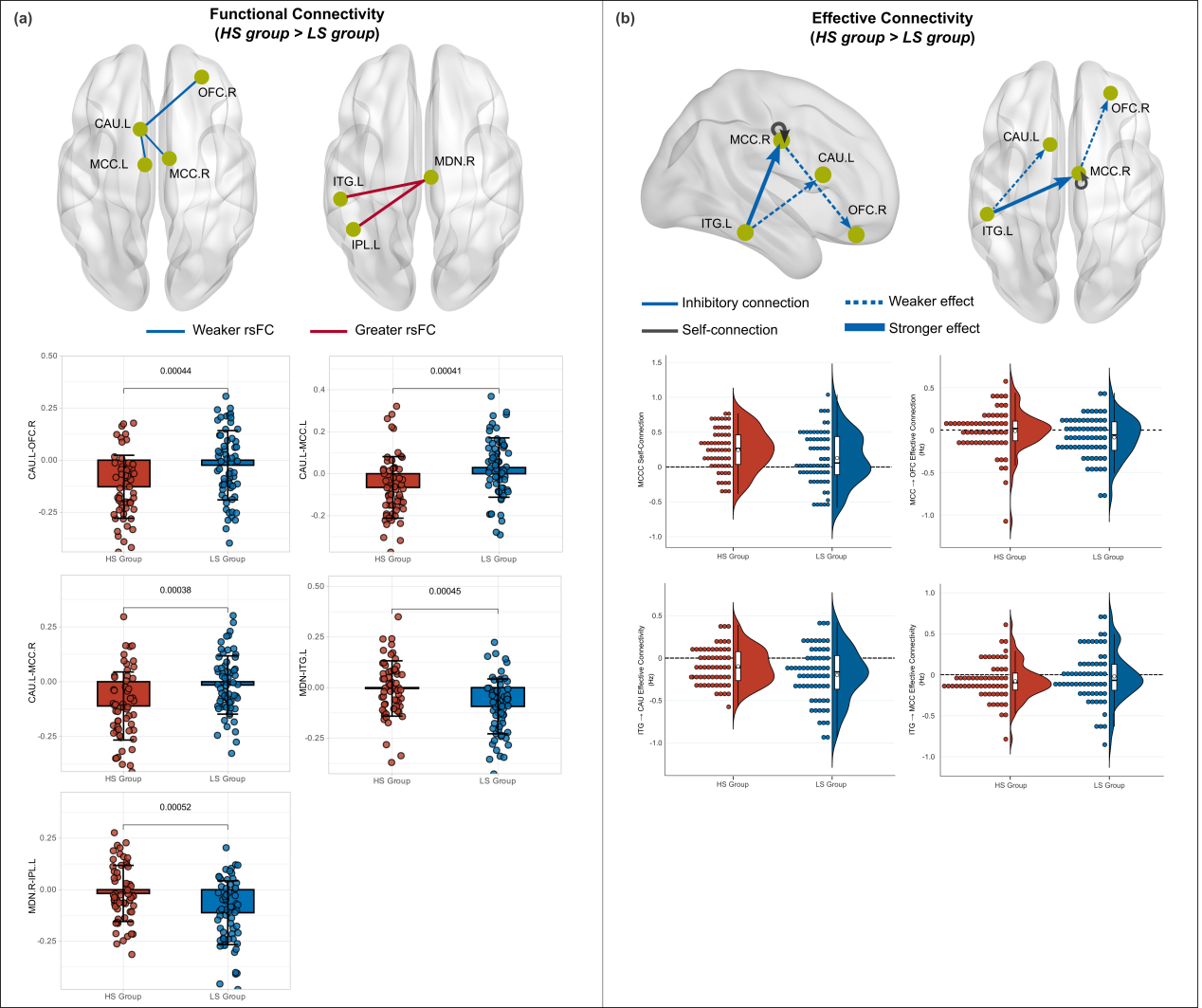

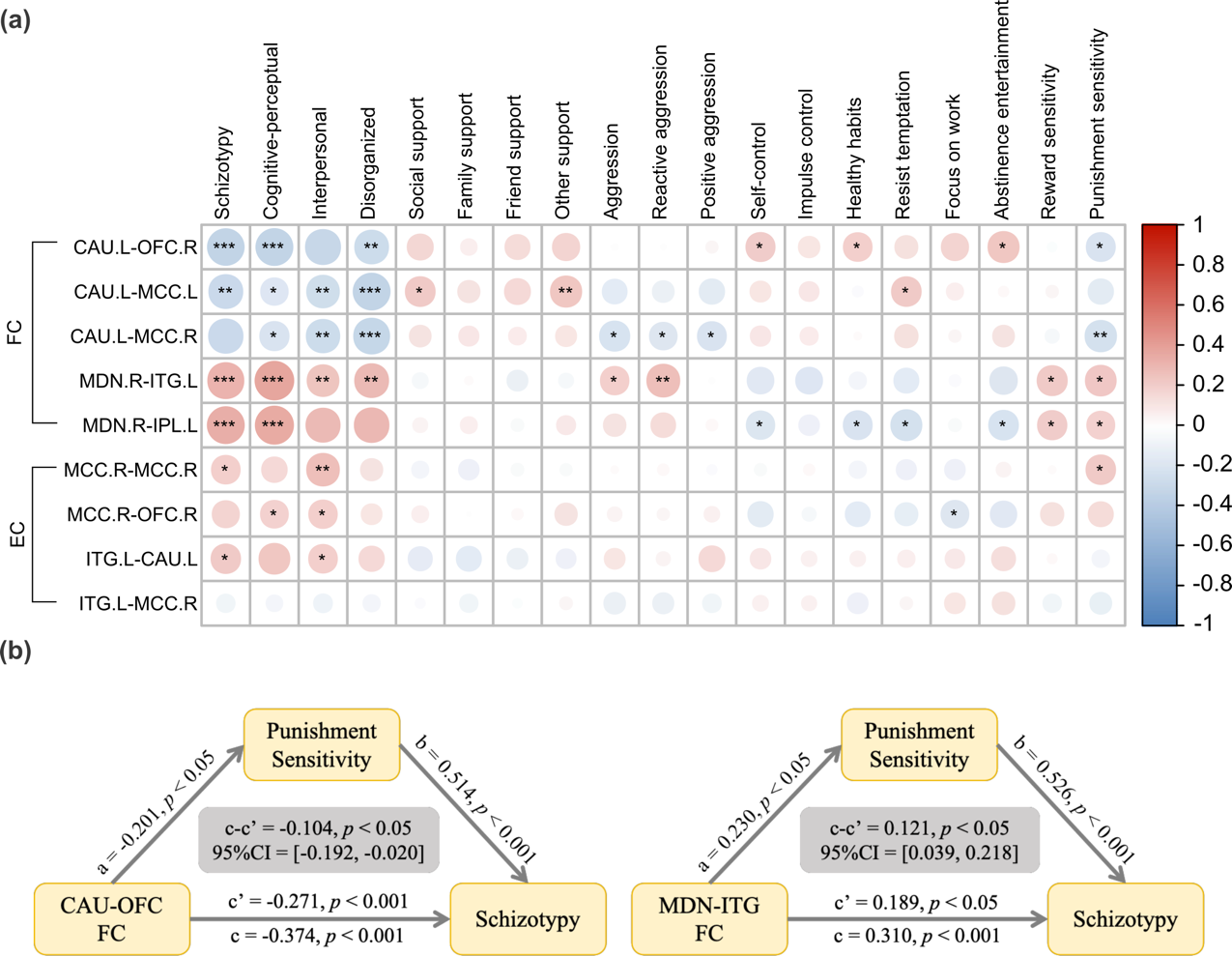

本研究系统揭示了高分裂型个体静息状态下的功能连接和有效连接神经机制。研究发现,与低分裂型个体相比,高分裂型个体尾状核与前眶额叶皮质之间的功能连接更弱,中背侧丘脑与颞下回之间的功能连接更强(图1a)。频谱动态因果模型发现从颞下回到尾状核,以及从颞下回经过中扣带回皮层到前眶额叶皮质的抑制性有效连接减弱。中介分析(图2b)发现了惩罚敏感性在功能连接与分裂型人格之间的关键中介作用,揭示了神经连接、认知与特质之间的潜在通路。

本研究结果提供了新的证据,表明在高分裂型人格特质个体中,从社会认知区域(即, 颞下回)到奖赏处理区域(即,尾状核和眶额皮质)的层级路径出现了功能紊乱,并揭示了惩罚敏感性在分裂型人格特质中的关键作用。这项研究为理解分裂型人格的社会认知和奖赏加工异常的神经基础提供了全新的证据,并为开发针对颞下回-尾状核和颞下回-眶额叶回路的行为干预、神经调控或认知训练策略,实现精神分裂症的早期干预和预防策略,提供了重要的理论依据。

学部陈红教授为论文通讯作者,博士后肖明岳为论文第一作者,王劭睿博士为论文共同第一作者。澳大利亚国立大学Bruce Christensen教授为研究合作者。本项目获得了国家自然科学基金(32271087)、国家社会科学基金(22&ZD184)、中国博士后研究人员B档资助(GZB20240622)以及重庆市博士后特别资助(2024CQBSHTB3062)的支持。

图1 (a)功能连接结果;(b)有效连接结果

图2 (a) 神经连接与心理变量相关结果;(b)中介模型

论文信息:

Xiao, M., Wang, S., Li, W., Guo, H., Liu, Y., Christensen, B.K., & Chen, H*. (2025). Altered Directional Connectivity in Schizotypy: Two Hierarchical Pathways from Social Cognition to Reward Processing Regions. Personality and Individual Differences.