在当今快节奏、高压力的社会环境下,个体如何应对不确定性、调节情绪并维持良好的社会功能,已成为心理健康领域的核心议题。近日,西南大学心理学部何清华教授团队连续发表两项重要研究成果,分别从情绪体验与神经机制两个层面,深入探讨了影响个体社会幸福感的心理与认知基础,为提升公众心理健康水平提供了科学依据与实践启示。

第一项研究:不确定性容忍度通过情绪体验影响社会幸福感

发表在《Journal of Happiness Studies》(图1,SSCI收录,五年影响因子4.7)上的论文《Intolerance of Uncertainty and Social Wellbeing: The Mediating Role of Emotional Experiences》首次系统探讨了“不确定性容忍度”如何通过情绪体验影响个体的社会幸福感。

图1:第一篇论文相关信息

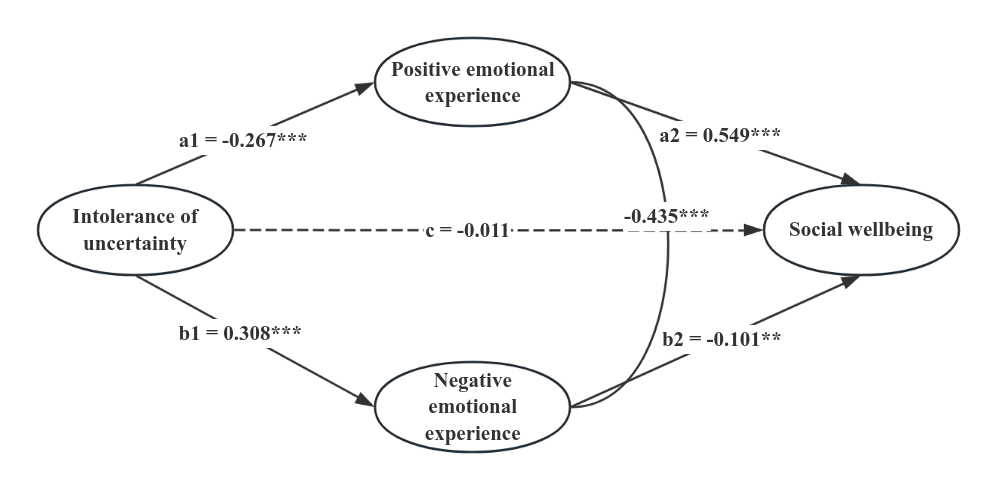

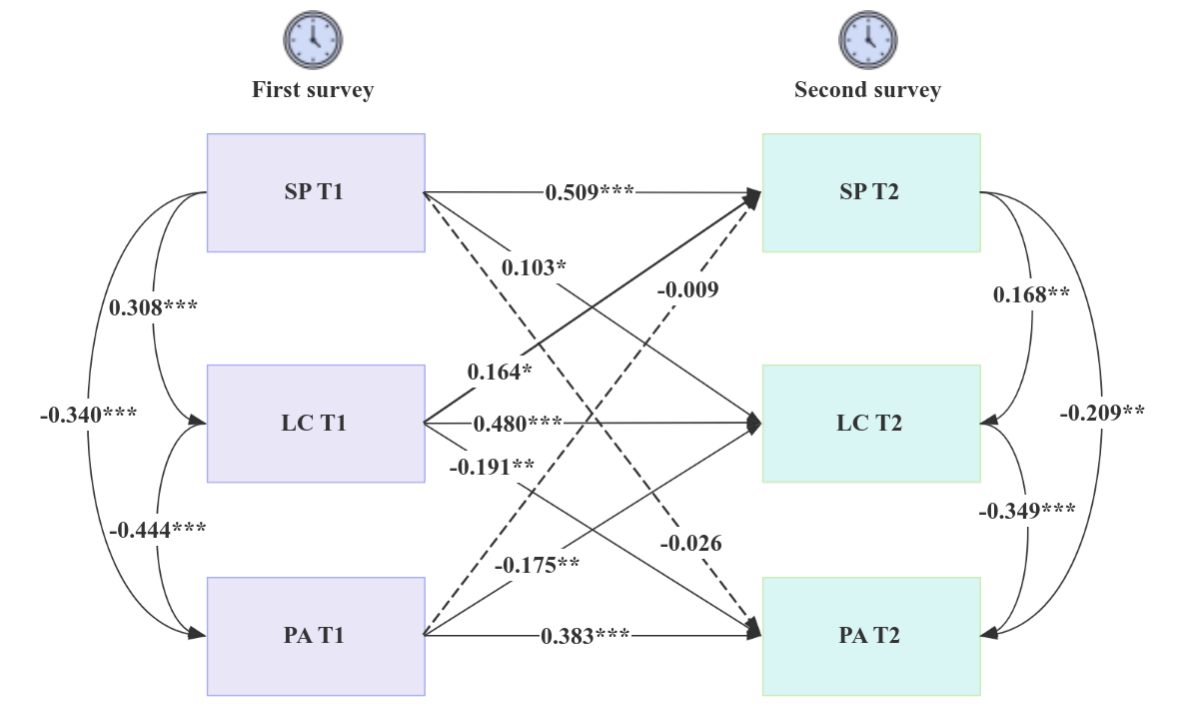

研究基于844名大学生的横断面数据和324人的两年追踪样本,发现不确定性容忍度越低,个体越容易经历更多负面情绪、更少积极情绪;积极情绪和消极情绪在不确定性容忍度与社会幸福感之间起到中介作用(图2)。

图2:横断数据结构方程模型

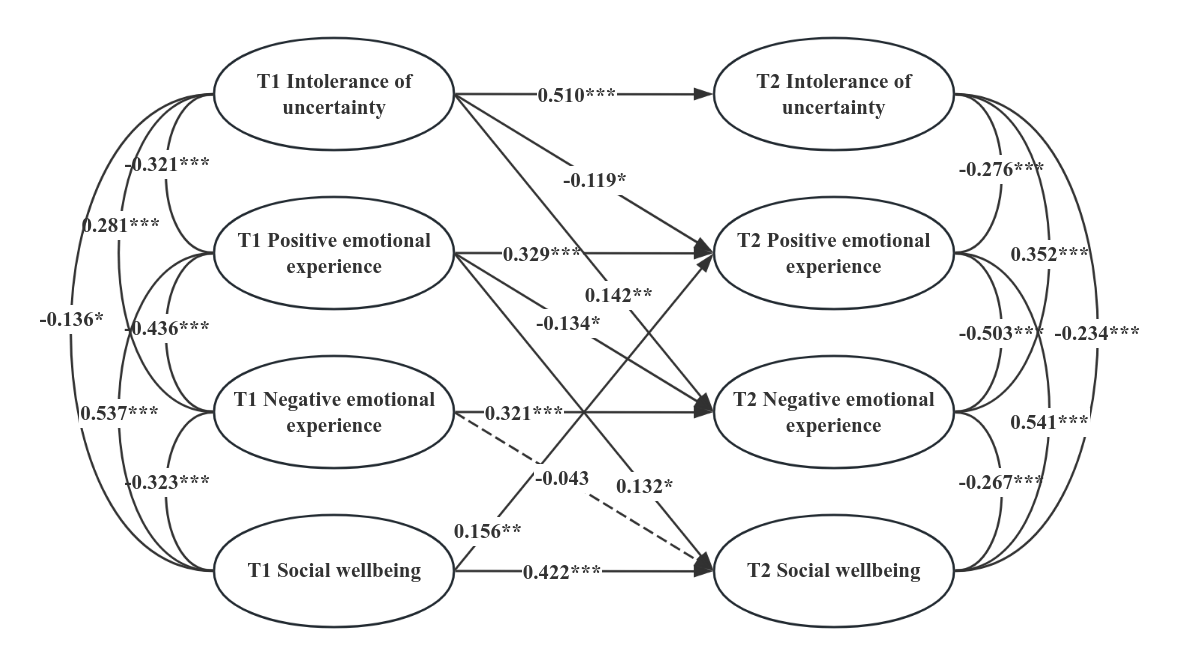

纵向分析进一步证实,早期的积极情绪能够预测两年后的社会幸福感,显示出积极情绪在长期心理健康中的关键作用(图3)。

图3:纵向数据的交叉滞后模型

该研究强调了情绪调节在应对不确定性中的重要性,提示增强积极情绪体验可能是提升社会幸福感的有效途径。

第二项研究:社交恐惧通过失控感影响积极情感的神经机制

另一项发表于《Brain Structure and Function》(图4,SCI收录,解剖与形态学领域1区期刊,五年影响因子3.2)的研究《The Impact of Social Phobia Tendency on Positive Affect: The Role of Perceived Control and Its Neural Correlates》,则从脑科学角度揭示了社交恐惧影响积极情感的认知与神经路径。

图4:第二篇论文相关信息

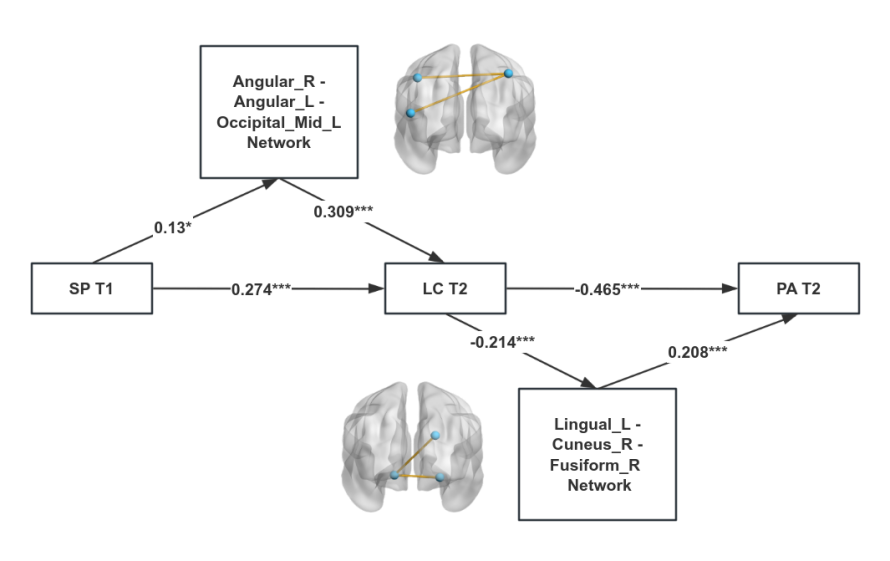

通过对268名参与者进行两年追踪并结合静息态功能磁共振成像技术,研究发现社交恐惧倾向会增强个体的失控感,进而降低积极情感;失控感在社交恐惧与积极情感之间起到中介作用。

图5:交叉滞后模型

脑功能连接分析进一步发现,右侧角回与左侧枕中回的功能网络在社交恐惧发展为失控感中起中介作用;而左侧舌回与右侧楔叶、梭状回的功能连接则在失控感影响积极情感中发挥作用。

图6:脑-行为模型

这项研究从脑网络层面揭示了社交恐惧导致积极情感下降的神经通路,为未来针对性的神经调控干预提供了潜在靶点。

这两项研究不仅深化了我们对情绪、认知与社会功能之间关系的理解,也为心理健康促进和临床干预提供了重要参考:对于高社交恐惧或低不确定性容忍度的个体,可通过认知行为疗法、正念训练等方式增强情绪调节与自我控制感;积极情绪的培育(如感恩记录、积极事件回顾)应成为提升社会幸福感的核心策略;脑功能网络的发现为未来使用经颅磁刺激等神经调控技术改善情绪与社会功能提供了科学基础。

两项研究从行为到脑机制,系统揭示了情绪与认知过程如何影响个体的社会幸福感与积极情感。在心理健康日益受到重视的今天,这些成果不仅具有重要的理论意义,也为个体幸福与社会和谐的促进提供了切实可行的路径。

两项研究的第一作者均为西南大学心理学部硕士研究生涂少毓,通讯作者为何清华教授。心理学部赵海潮副教授、刘佳丽副教授,澳大利亚墨尔本大学Ofir Turel教授等为研究做出了重要贡献。研究获国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、西南大学创新研究2035先导计划等项目支持。