“幸福的人用童年治愈一生,不幸的人用一生治愈童年”,这句广为流传的名言强调了童年经历如何塑造个体的发展。大量研究表明,童年期遭遇的创伤——包括身体虐待与忽视、情绪虐待与忽视以及性虐待 (Bernstein et al., 2011)——常常成为个体心理发展中的“隐形伤口”,并在成年后表现为一系列行为问题,例如冒险行为 (Birn et al., 2017)、冲动行为 (Kim & Choi, 2020)和拖延行为 (Ma & Song, 2023)。在这些问题行为中,拖延行为非常普遍但常常被忽视。先前研究发现 (Anwar et al., 2025; Shao et al., 2024; Tahani et al., 2023),早期创伤经历可能通过深刻改变个体的认知和情绪调节系统来发挥其长期影响,并随着时间的推移潜移默化地塑造行为模式。在这一背景下,拖延行为表面似乎是一种“懒惰”的表现,但实际上可能是早期创伤的长期行为后果。因此,揭示童年创伤与成年后拖延行为之间的心理机制和神经基础有助于理解早期创伤经历如何塑造后期行为,并为创伤背景个体的非适应性行为干预提供重要见解。

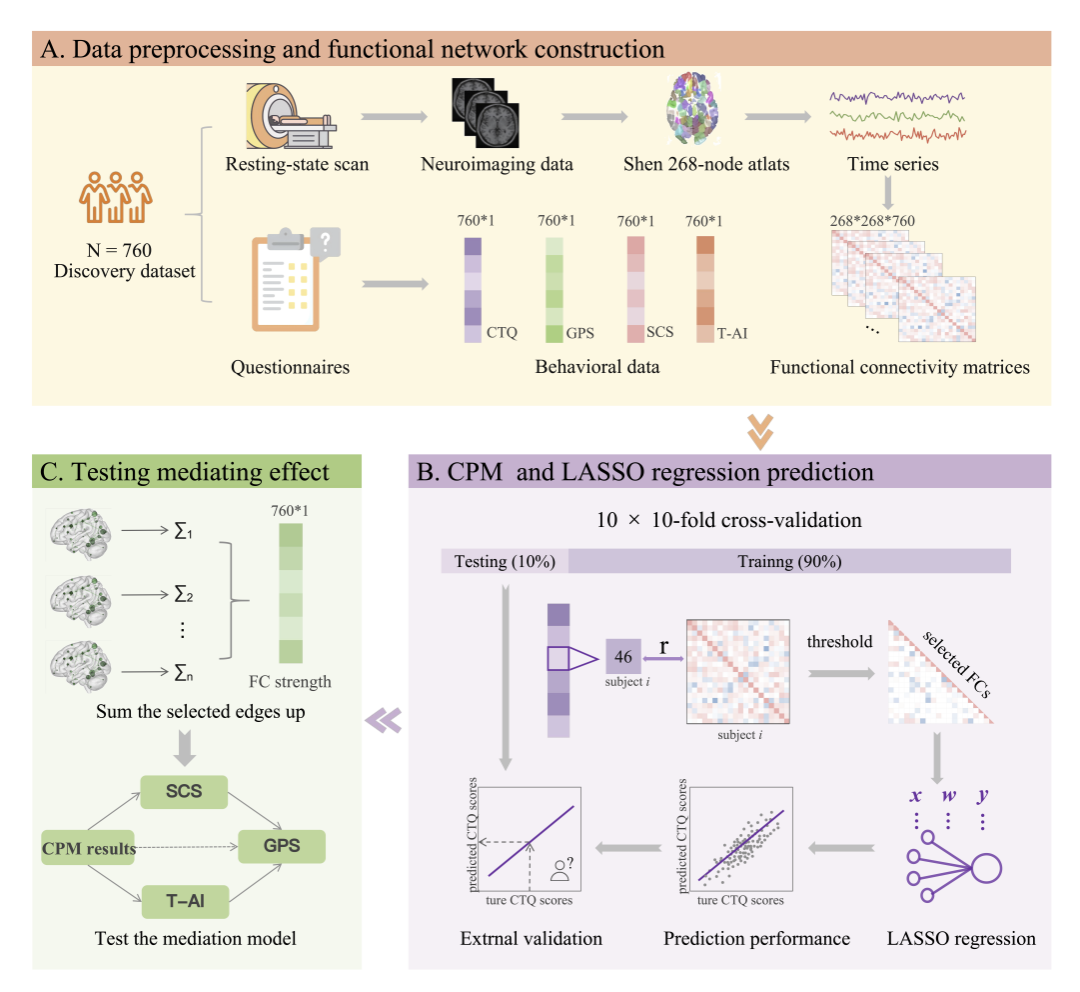

近日,西南大学心理学部冯廷勇教授团队在国际神经影像权威期刊《NeuroImage》(中科院SCI一区)上发表了题为《Early Wounds, Delayed Consequences: Brain-Behavior Modeling Reveals Neural Pathways Linking Childhood Trauma to Procrastination》的学术论文,系统刻画了童年创伤经历对个体大脑功能连接的影响,并从认知-情绪双通路揭示童年创伤经历对成年后拖延行为形成的认知神经基础。具体而言,研究团队采用了两个独立样本(发现样本:n=760人,验证样本:n=429人),在行为层面,采用多变量中介分析探究特质焦虑和自我控制在童年创伤与特质拖延水平之间的作用;在脑功能层面,采用基于连接组的预测建模(CPM)结合最小绝对收缩与选择算子回归(LASSO)的机器学习方法,从全脑功能连接模式中预测个体的童年创伤水平,并进一步探究童年创伤相关的神经标志物与特质拖延水平之间的关系(见图1)。

图1 研究框架图:A. 行为与脑成像数据的收集流程。首先采集静息态功能磁共振成像数据,并将其映射至 Shen 268节点脑区模板,以提取个体的功能连接矩阵。同时,使用标准化量表评估行为数据,包括童年创伤量表(CTQ)、自我控制量表(SCS)、特质焦虑量表(T-AI)和一般拖延量表(GPS);B. 采用CPM和LASSO回归构建童年创伤(CTQ)的预测模型;C. 在神经标志物框架下进行中介分析,用以检验创伤相关脑网络与行为变量之间的中介作用路径。

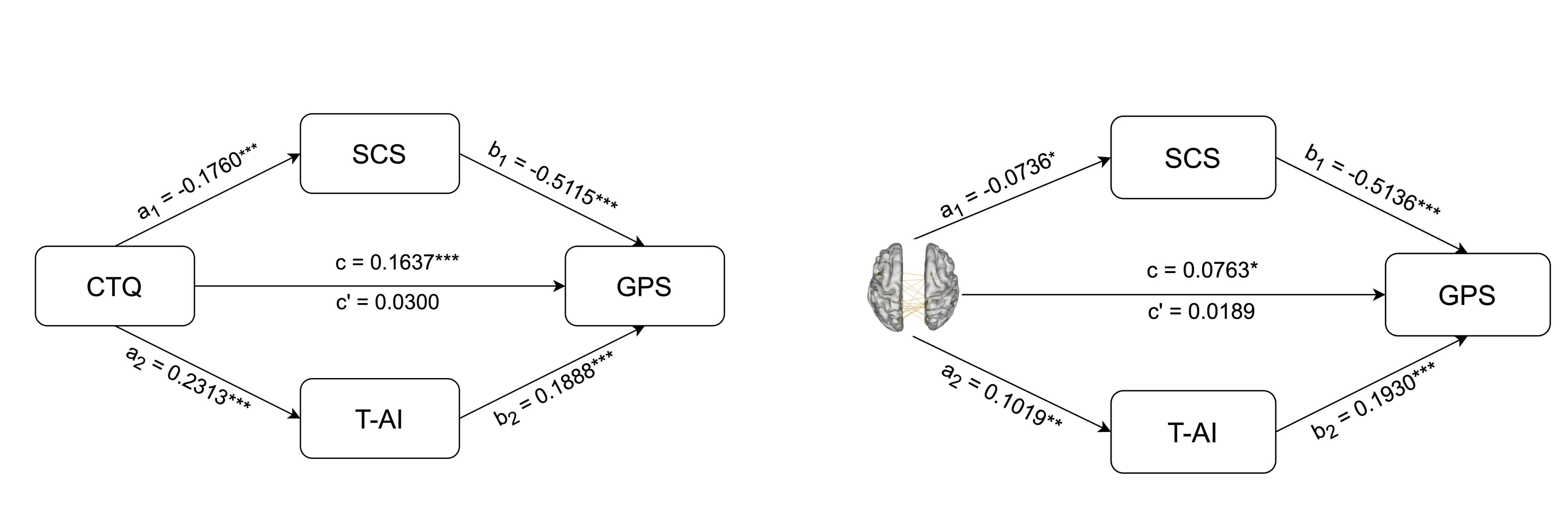

在行为层面,童年创伤水平显著预测了更高的特质拖延水平,而特质焦虑与自我控制能力在两者之间起到中介作用(见图3)。具体而言,经历过童年创伤的个体通常表现出更高的焦虑水平和更低的自我控制能力,从而导致更多的拖延行为。

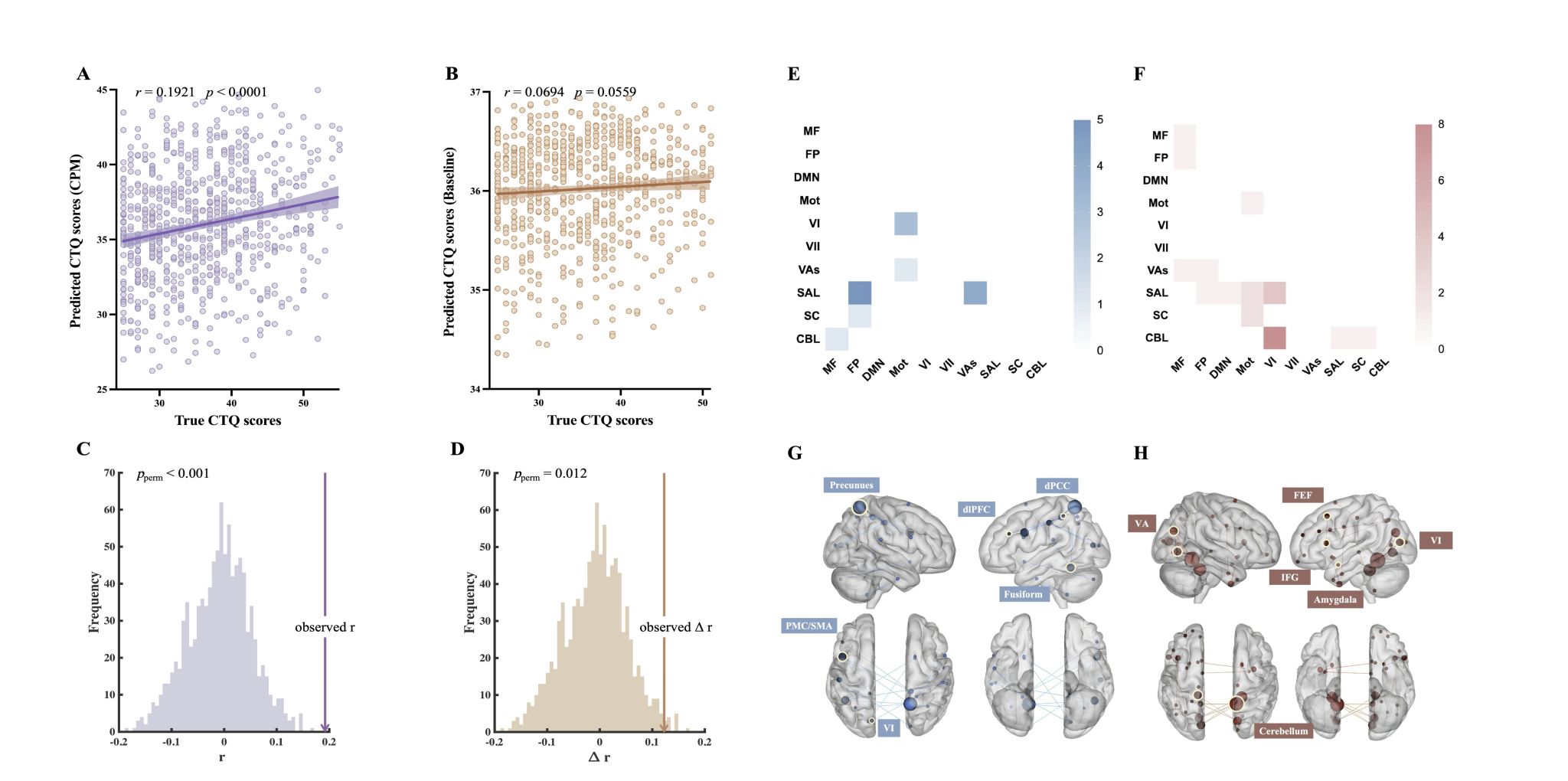

在神经层面,预测模型揭示了创伤相关的大脑功能连接主要集中在额顶网络(Frontoparietal Network, FPN)、显著性网络(Salience Network, SAN)、视觉网络(Visual Network, VN)及小脑(Cerebellum)之间(见图2)。这一结果在另一独立样本中得到了验证。进一步的中介分析表明,童年创伤相关的异常网络功能会通过提高特质焦虑与削弱自我控制,从而促进拖延行为的形成(见图3)。换言之,早期创伤在神经层面上可能削弱了个体的认知控制系统与情绪调节系统的协调功能,使个体在面对任务时,更容易产生焦虑等负性情绪并且认知控制系统难以正常发挥作用,从而导致拖延行为。

图2 脑分析结果图:A.基于CPM与LASSO模型对CTQ得分的预测(r = 0.1921,p < 0.0001);B.仅包含协变量(年龄、性别、头动)的基线模型预测结果(r = 0.0694,p = 0.0559);C.CPM与LASSO模型预测的相关系数置换分布显示,真实r值位于分布的极右端(pperm < 0.001),具有显著预测效应;D.CPM模型相较基线模型的r值提升(Δr)显著(pperm = 0.012),表明预测性能的提高源于功能连接特征,而非噪声;E.与童年创伤有关的负网络;F.与童年创伤有关的正性网络(每个矩阵的对角线表示网络内部的连接数量,颜色越深表示连接越多);G.与童年创伤呈负相关的连接的玻璃脑图,H.与童年创伤呈正相关的连接的玻璃脑图,球体越大,表示该脑区与更多的节点相连。

图3 脑和行为的中介分析模型

本研究首次从认知与情绪整合的视角揭示了童年创伤经历影响成年后拖延行为的认知神经机制,为理解早期逆境对成年行为模式的长期塑造提供了新的实证证据。研究结果不仅深化了对拖延行为发展机制的神经科学理解,也为创伤背景个体的非适应性行为干预提供了重要理论依据与实践启示。

论文的第一作者为西南大学心理学部2024级硕士研究生徐珞,冯廷勇教授为通讯作者。该研究获得国家自然科学基金项目(32271123、32571253、32500964)、重庆市技术创新与应用发展重点项目(CSTB2022TIAD-KPX0150)、国家重点研发计划项目(2022YFC2705201)、西南大学“创新研究”2035先导计划(SWUPilotPlan006)以及西南大学研究生创新科研项目(SWUS25033)资助。

论文信息:Luo Xu, Yao Yin, Xueke Wang, Ting Xu, Xi Zhang, Tingyong Feng* (2025). Early wounds, delayed consequences: Brain-behavior modeling reveals neural pathways linking childhood trauma to procrastination,Neuroimage,321 :121529