在人类的进化历程中,我们对奖赏和惩罚的反应就像一种“生存本能”。奖赏让我们更愿意重复对生存和繁衍有好处的行为,而惩罚则帮助我们减少可能带来危险或损失的行为。正是这种对奖赏与惩罚的敏感性,塑造了人类在复杂环境中的适应方式,也构成了情绪调节、动机驱动和社会行为的重要基础。然而,当这种机制出现偏差时,个体可能会在学习、决策乃至情绪调控方面表现出异常,这与抑郁、焦虑等多种精神障碍的发生密切相关 (Neftci& Averbeck, 2019; Ben-Zion & Levy,2025)。因此,揭示奖赏与惩罚敏感性的神经基础及其遗传和神经递质背景,有助于厘清人类动机行为的核心机制,并为相关心理健康问题提供更坚实的解释框架。

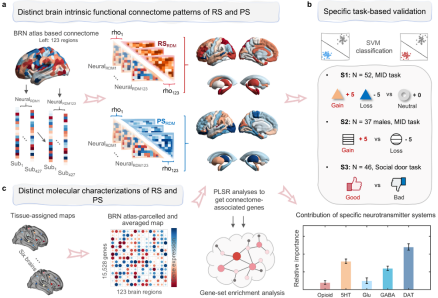

近日,西南大学心理学部冯廷勇教授团队在国际权威神经科学期刊《Journal of Neuroscience》上发表了题为《Dissociable Neural Connectome Mapping of Reward and Punishment Responsiveness in Young Adults: Associations with Genetic Variability and Neurotransmitter Profiles》 的学术论文。该研究利用静息态功能连接组学,结合 Allen 人脑微阵列表达数据与神经递质分布,系统描绘了奖赏敏感性(Reward sensitivity, RS)与惩罚敏感性(Punishment sensitivity, PS)的全脑连接组映射与分子关联(见图1)。

图1. 研究技术路线图

具体而言,研究有以下主要发现:

首先,脑连接组的分离:在全脑功能连接组层面,RS 与 PS 呈现出明显可分离的大脑功能连接图谱。具体而言,RS主要由前额叶—纹状体回路的增强连接所编码,该回路与动机驱动、价值编码和奖赏学习密切相关;而PS则更多依托前额叶-岛叶系统,该系统涉及威胁监测、负性情绪加工与风险评估。

其次,情境特异性:社会 vs 金钱动机:上述两类连接组模式不仅在总体上可区分 RS 与 PS,还表现出对社会与金钱奖惩情境的高特异性——即这些网络在不同动机情境下对决策驱动具有区分力,提示功能连接组的情境依赖性与任务外显意义。

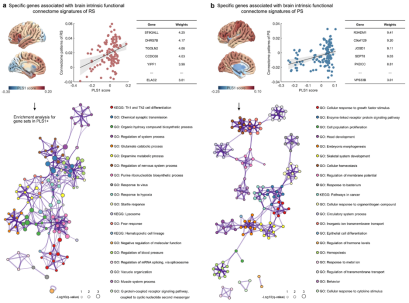

再次,影像—转录组学揭示的基因富集通路:将大脑功能连接模式与全脑基因表达图谱进行空间映射后,研究发现与 RS/PS 相关的脑连接组变化对应于特定基因集合的空间分布,这些基因在突触传递、多巴胺代谢、免疫反应和应激适应等通路中富集,指示了脑连接组差异的分子-功能基础(见图2)。

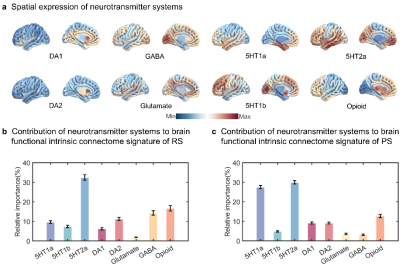

最后,神经递质层面的关键枢纽作用:在神经化学层面,血清素被识别为调控 RS 与 PS 相关大脑功能连接模式的关键枢纽,而其作用又依赖于与多巴胺能、阿片类与 GABA能神经递质系统的相互作用。这提示不同神经递质通路的交互共同塑造个体奖惩敏感性的神经表征(见图3)。

图2. 奖惩敏感性脑连接组和特定基因表达的关联

图3. 奖惩敏感性脑连接组和特定神经递质系统的相关

该研究弥补了以往仅依赖行为或单一模态视角的局限,首次在连接组、基因通路与神经递质交互三个层面揭示了奖惩敏感性的多层次神经机制。结果不仅为抑郁中的快感缺失和动机减退,以及自伤中的情绪缓解性自伤和自我惩罚行为等奖惩相关症状的风险识别提供了客观化生物标记,也为开展情境依赖的个性化干预和探索跨神经递质系统的综合治疗策略提供了理论依据与实践支持。

论文的第一作者和共同通讯作者为心理学部副教授许婷,冯廷勇教授为最后通讯作者。该研究获国家重点研发计划项目(2022YFC2705201)、国家自然科学基金项目(32271123、32571253、32500964)、西南大学“创新研究”2035先导计划(SWUPilotPlan006)和重庆市自然科学基金(CSTB2025NSCQ-GPX0487)资助。

论文信息:Xu, T*., Zhu, C., Zhou, X., Chen, Z., Gan, X., Cui, X., ... & Feng, T*. (2025). Dissociable Neural Connectome Mapping of Reward and Punishment Responsiveness in Young Adults: Associations with Genetic Variability and Neurotransmitter Profiles. Journal of Neuroscience. 2025 Sep 29.