失眠已然成为大众和临床患者中最普遍的健康问题之一。失眠在清醒和睡眠期间均表现出增加的高频脑电活动,反映了皮层的过度觉醒状态。心理学部雷旭教授团队长期致力于失眠的脑电频谱研究,提出“全天候全频段”的失眠脑电模型。由于长期的分析定式,频谱分析领域习惯在某个窄频段进行能量的对比,缺乏对“全频段”的关注。目前很多失眠的脑电研究忽视了“1/f”这一非周期活动对功率谱的贡献,这导致了对很多神经电生理现象的错误解读。

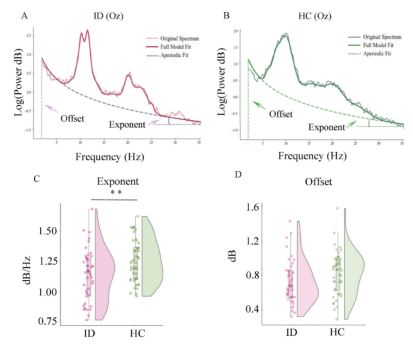

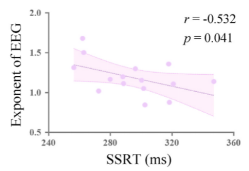

基于此团队最近在《Sleep Medicine》发表了主题为原发性失眠静息态脑电的非周期和周期成分的实验研究论文。该工作对42名失眠患者和45名年龄和性别匹配的健康被试开展了静息态脑电测试。对非周期和周期性脑电活动进行了评估,并探究了行为量表与非周期和周期参数之间的关联,以阐明这些参数潜在的心理生理学意义。研究发现,失眠患者与健康被试相比具有更小的非周期指数,但非周期截距变化不大(图1)。较小的指数可能反映了长期睡眠不足对抑制性神经元活动的损害,这一点通过在停止信号任务中的行为表现得到进一步验证(图2)。

图1. 失眠组 (ID)和健康组 (HC)的非周期性脑电成分,其中Exponent为指数,Offset为截距

图2. 失眠患者中脑电非周期参数与在停止信号任务中的行为表现负相关

该工作发表后,引起国际同行的广泛关注。意大利罗马大学Matteo Carpi博士立即发表了题为“呼吁”探索睡眠障碍的非周期脑电标记物的评论文章。他热情的评价道:“来自静息态的非周期脑电成分似乎是衡量兴奋性/抑制性(E/I)大脑活动的非侵入性生物标志物,是对失眠等临床睡眠障碍尤其有希望的生物标志物”。团队在主编的邀请下单独发表评论文章进行了回应,一方面对Carpi博士的观点表示赞同,另一方面还提出了应将病例对照的实验设计扩展到更多类型的睡眠障碍中,特别是目前较为高发的阻塞性睡眠呼吸暂停。应探索不同睡眠障碍是否具有特异性的非周期特征。回应中还进一步提出,脑电的非周期参数可以作为药物和非药物治疗效果评估的重要指标。非周期成分分析不但为理解脑电功率谱提供了全新的视角,也为睡眠障碍的诊断和治疗提供了有价值的靶点。

论文的第一作者为心理学部博士生白朵,雷旭教授为论文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金面上项目(32471095)的资助。

论文相关信息:

1. Bai, D., Guo, Y., Jülich, S., & Lei, X. (2025). Aperiodic and periodic components of resting-state EEG in primary insomnia. Sleep medicine, 129, 45–54.

2. Carpi M. (2025). A call to explore aperiodic EEG markers in sleep disorders: comment on Bai et al. Sleep medicine, 134, 106671. Advance online publication.

3. Bai, D., Guo, Y., & Lei, X. (2025). Expanding the role of aperiodic EEG in sleep disorder diagnosis and treatment: Reply to Carpi. Sleep medicine, 134, 106672. Advance online publication.