网络游戏障碍(Internet Gaming Disorder, IGD)作为一种显著影响青少年心理健康的行为成瘾问题,在全球范围内呈现上升趋势。流行病学研究显示,IGD在青少年群体中的检出率约为10%(Gou et al., 2023),部分区域高危人群比例更高,其所导致的社会功能损害、情绪认知障碍及家庭负担已成为不可忽视的公共卫生问题。

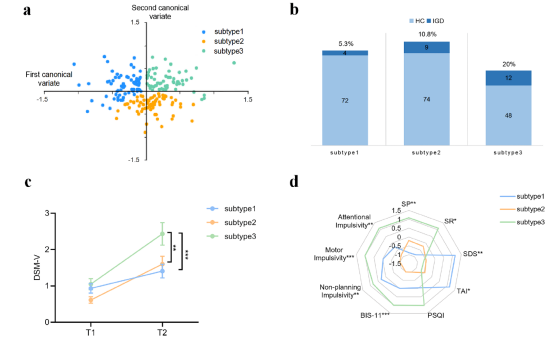

近日,西南大学心理学部何清华教授团队联合西安电子科技大学袁凯教授团队,在国际神经影像权威期刊《NeuroImage》(中科院小类1区Top期刊)上发表了题为《Functional connectome gradient of prefrontal cortex as biomarkers of high risk for internet gaming disorder》的研究论文,并入选ESI全球Top 1%高被引论文。该研究基于219名大学生的两年纵向追踪数据,采用功能连接组梯度分析与多行为维度聚类方法,成功识别出三种IGD风险亚型,其中高风险亚型(亚型3)的IGD转化率高达20%。研究进一步揭示该群体在基线期即存在前额叶(如额下回与后扣带回)功能连接梯度异常,且与冲动性行为呈显著正相关,表明前额叶-边缘系统功能组织异常是IGD潜在神经标志。

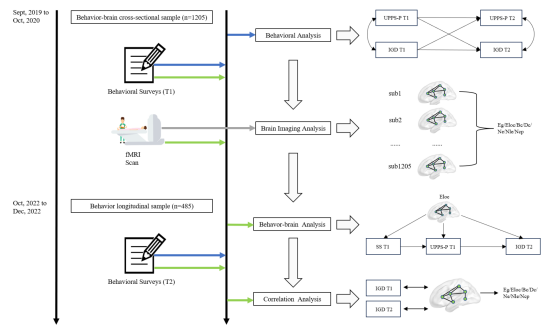

此外,何清华教授团队在《Journal of Behavioral Addictions》(影响因子6.2,中科院小类1区)发表另一项重要成果。该研究基于1205名大学生的大样本数据并对其中的485名被试实现了两年后的行为追踪,结合静息态功能磁共振与交叉滞后面板模型,系统阐明冲动性与感觉寻求在IGD形成中的核心作用及其神经基础。研究表明,冲动性是IGD倾向的稳定预测因子,全脑局部效率显著正向预测冲动性,感觉寻求则通过增强冲动性间接促成网络游戏成瘾行为;同时,右侧丘脑和舌回等脑区的拓扑属性(如节点中心性、节点效率和局部效率等),也与IGD倾向密切相关,为理解网络游戏成瘾行为的神经网络机制提供了新证据。

这两项研究不仅从多模态脑影像数据出发揭示了IGD的神经行为机制,建立了基于脑功能梯度与人格特质的亚型分类与预测模型,更在实际层面为IGD高危人群的早期筛查和干预提供了切实可行的生物标志与理论依据。其成果对推进青少年行为成瘾的精准预防以及发展针对性的神经调控干预策略具有重要的科学意义与社会价值。

第一项研究的第一作者为西安电子科技大学博士后问新雯,袁凯教授和何清华教授为共同通讯作者。第二项研究的第一作者为西南大学心理学部博士研究生何竞真,西南大学陈红教授、邱江教授、冯廷勇教授、雷旭教授、赵海潮副教授,澳大利亚墨尔本大学Ofir Turel教授,美国南加州大学Antoine Bechara教授等为合作者,何清华教授为通讯作者。研究获得了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、西南大学创新研究2035先导计划等多个项目的支持。

论文相关信息:

1. Wen, X., Yue, L., Du, Z., Zhao, J., Ge, M., Yuan, C., Wang, H., He, Q.*, Yuan, K.* (2025). Functional connectome gradient of prefrontal cortex as biomarkers of high risk for internet gaming disorder. Neuroimage, 306: 121010. ESI高被引论文.

2. He, J., Zhao, H., Lei, X., Qiu, J., Feng, T., Chen, H., Turel, O., Bechara, A., He, Q.*(2025). How Impulsivity and Sensation Seeking Drive IGD Tendency in Healthy Young Adults: a Resting-State MRI Study. Journal of Behavioral Addictions.