预期想象(Episodic future thinking)是指人们可以将自我投射到未来以提前经历未来事件的认知能力。个体可以通过预期想象建立对未来事件的预测模型,让自己对该事件做出决策或进行快速反应。拖延行为(procrastination)的核心被认为是一种关于“现在做”还是“未来做”之间的不对称决策。因此,个体在决定是及时执行还是拖延一项任务时,可以通过预期想象评估该任务的效用,进而做出决策。但是,不同的预期想象会对拖延行为产生不同的影响,而关于预期想象是如何影响拖延行为及其相应的神经基础是尚未清楚的。

为此,冯廷勇教授团队在拖延的时间决策模型(Zhang, Feng*, 2019; JEP:G)基础上,根据在拖延任务评估中预期想象指向性(任务过程VS.任务结果)和产生的预期情绪效价(正性VS.负性)的不同,提出了预期想象的2(指向性:任务过程VS.任务结果)×2(情绪效价:正性VS.负性)理论模型,并进一步采用行为和神经影像方法来验证该模型在解释预期想象影响拖延行为的可行性。

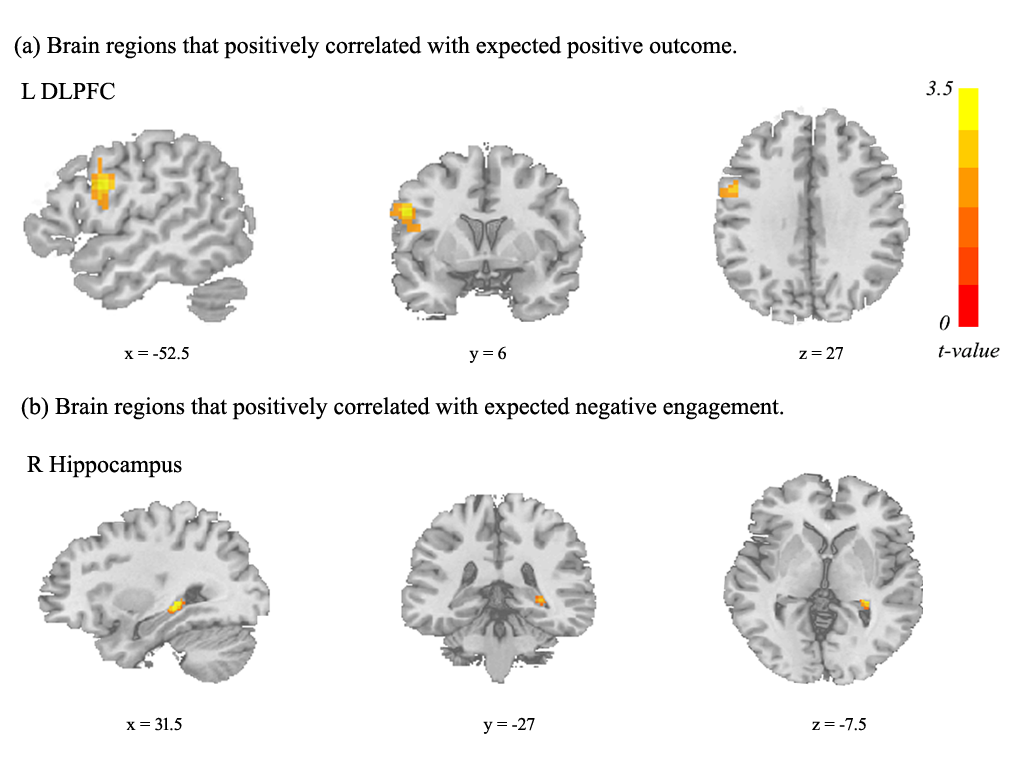

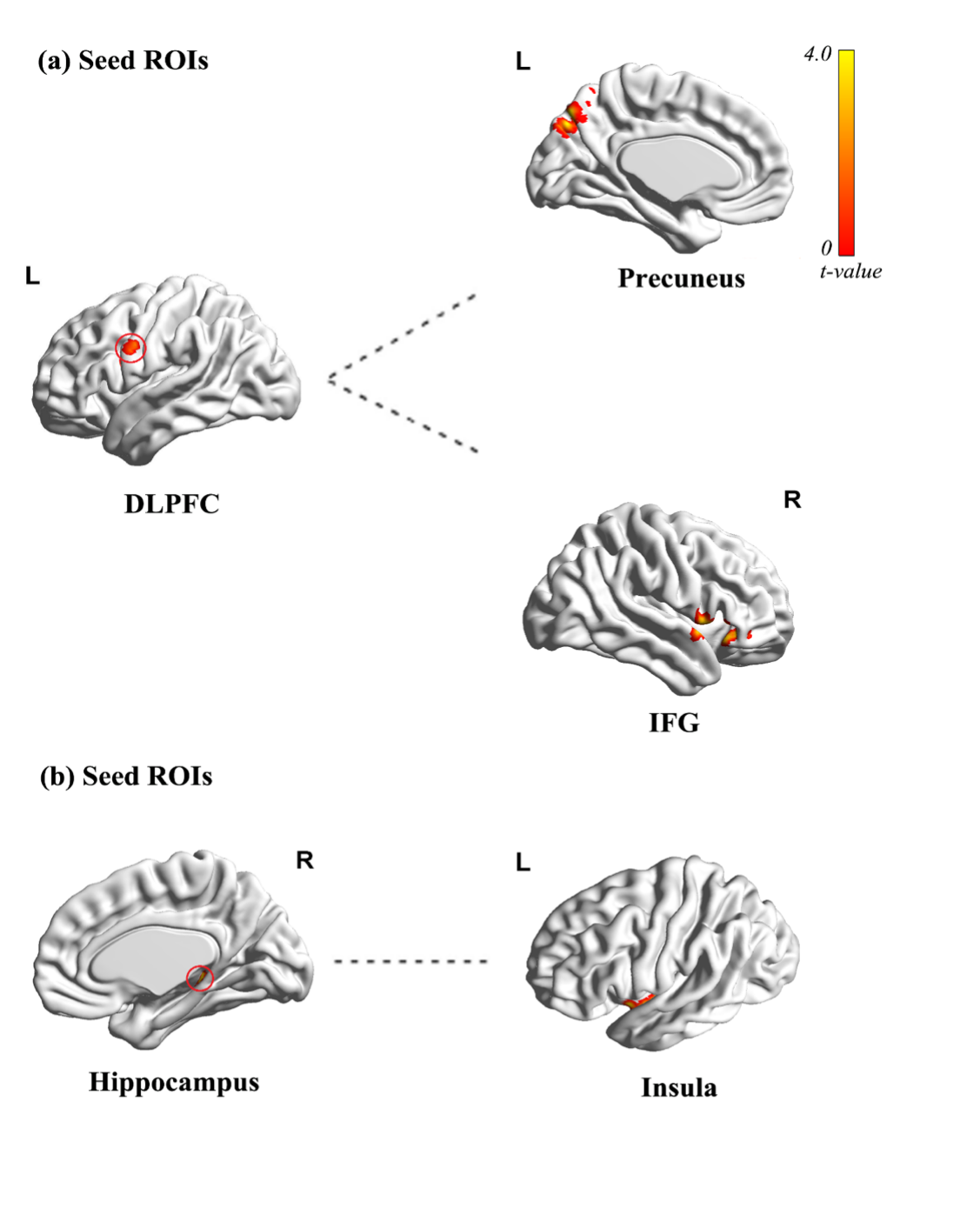

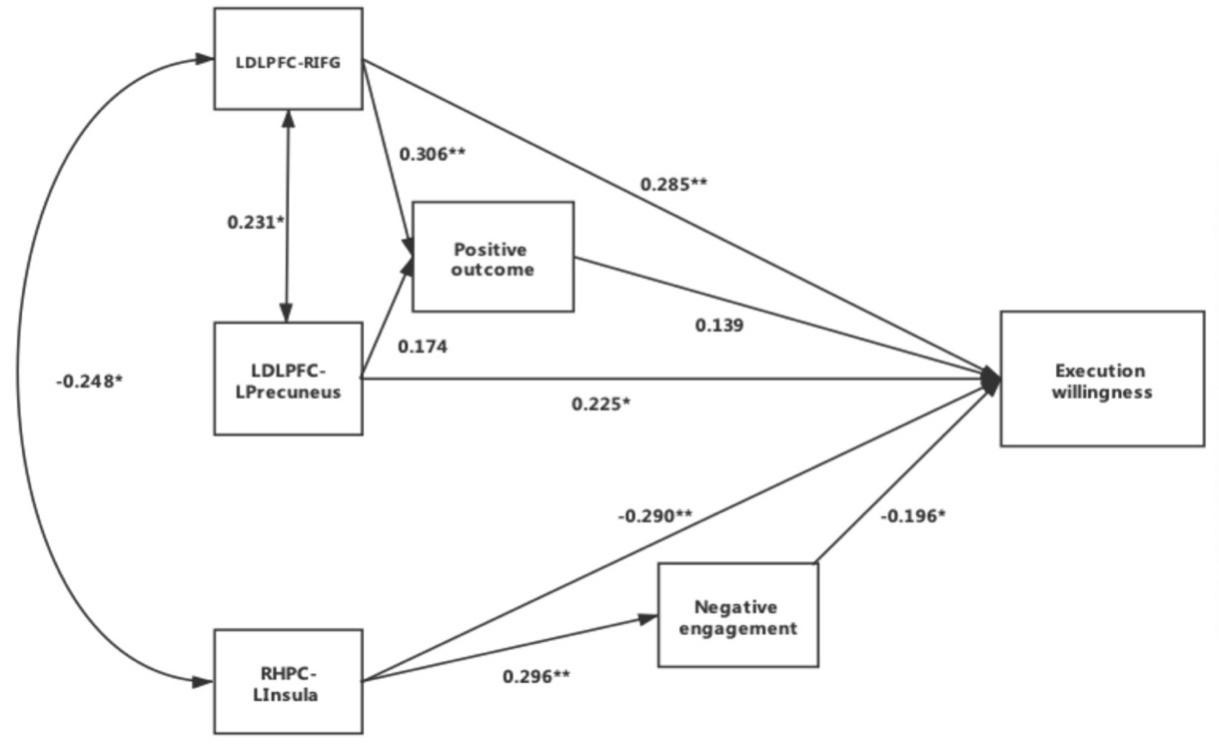

近日,该研究“Neural basis responsible for episodic future thinking effects on procrastination: the interaction between the cognitive control pathway and emotional processing pathway”发表在国际著名行为科学期刊Cortex(中科院SCI一区)上。该研究采用自由建构范式揭示了预期想象2×2的理论模型的四个维度:正性过程、正性结果、负性过程和负性结果。这些维度较为全面描述了预期想象种类,并在进一步的分析中发现,预期想象是通过“正性结果”和“负性过程”两种想象类型来影响拖延行为。神经形态学检验的结果发现,与“正性结果”预期想象密切相关的脑区为左侧背外侧前额叶(left DLPFC),而右侧海马(right Insula)是“负性过程”预期想象的核心大脑结构基础(见图1)。静息态功能连接分析的结果发现,DLPFC-IFG和DLPFC-Precuneus的功能连接是预期想象“正性结果”的功能性神经表征,而Hippocampus-Insula的功能连接则是预期想象“负性过程”的功能性神经表征(见图2)。在此基础上,该研究通过结构方程模型从整合角度发现:预期想象主要通过认知控制(DLPFC-IFG、DLPFC-Precuneus)和情绪加工(Hippocampus-Insula)两条神经通路交互共同对拖延行为产生影响(见图3)。因此,本研究对于理解预期想象影响拖延行为的认知神经机制具有较高的理论价值,同时也从预期想象角度为干预拖延行为提供了新的视角和思路。

图1 预期想象“正性结果”和“负性过程”密切相关的脑区

图2 预期想象“正性结果”和“负性过程”的静息态功能连接表征

图3结构方程模型表明预期想象主要通过认知控制和情绪加工两条神经通路交互共同对拖延行为产生影响

近年来,冯廷勇教授团队围绕拖延行为的认知神经机制及干预这一重要科学问题,在Journal of Experimental Psychology: General、Cerebral Cortex, Cortex等国际权威杂志发表系列理论和实证研究成果。本论文的第一作者为西南大学心理学部毕业研究生杨雅琪(现为香港中文大学博士生),西南大学心理学部的冯廷勇教授与华南师范大学心理学院陈琦教授为共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金面上项目(31971026)和中央高校基本科研业务经费创新团队项目(SWU1509392)资助。

文献索引:Yaqi Yang#, Zhiyi Chen#, Qi Chen*, Tingyong Feng*(2021). Neural basis responsible for episodic future thinking effects on procrastination: the interaction between the cognitive control pathway and emotional processing pathway. Cortex, https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.09.013